L’associazione politico-culturale “Città Futura”

e

in occasione dell’850° anniversario della nascita di Alessandria

presentano

Associazione politico-culturale “Città Futura”

Come eravamo

850° anniversario della nascita di Alessandria

storia e testimonianze

Introduzione

di Pier Luigi Cavalchini

Viviamo in una città bellissima, al centro di un territorio pieno di storia e di luoghi incantevoli. Un’oasi temperata, con le giuste quantità di verde, alternate al giallo, al marrone, ai grigi dei campi, agli scuri delle città. Sotto un cielo sempre differente, a volte grigio ma spesso (molto spesso) luminoso e con un azzurro profondo che notiamo solo al rientro da viaggi in terre lontane. Una città che sta cambiando composizione sociale, con un trend in discesa per quanto riguarda il numero di abitanti e in perenne, inesorabile, salita per quanto riguarda le percentuali di ultrasessantenni. Alessandria e il suo territorio saranno “altro” fra soli trent’anni, con il dieci per cento in meno di persone e con il restante novanta progressivamente sempre più eterogeneo, con storie diverse che ci portano ai quattro capi del mondo. Un territorio con un nucleo abitato antichissimo, ben precedente il XII secolo delle cronache. A Villa del Foro, “frazione” di Alessandria si hanno resti accertati del VII secolo a.C. e, addirittura, tracce di presenze preistoriche risalenti al paleolitico (con pietre scheggiate), così com’è stato possibile rinvenire altri “segni” del mesolitico nel “primo” Cristo, nell’area dell’antica fornace Testa. Di sicuro c’erano ponti in legno di una certa stabilità e robustezza sia sulla Bormida che sul Tanaro. E, strano ma vero, ben prima della mitica “fondazione”, probabilmente già in epoca romana, visto che l’attuale città si estende su parte di quello che era l’antico tracciato della via Fulvia tra Derthona, Forum Fulvii (Villa del Foro) e Hasta (Asti), quella che “porta su” fino alle Alpi e poi alle Gallie. Di quei tempi c’è rimasto poco, ma quel poco dovrebbe ricomparire, rifiorire, rinnovarsi, materializzarsi grazie ad abili ricostruzioni verbali o virtuali, anche perché la tecnica computerizzata ci permette, oggi, meraviglie.

Di solito, quando si vuole cercare qualche traccia “antica” in Alessandria, si ricorre al giro canonico Santa Maria di Castello, Palatium Vetus, area della chiesa di san Francesco, area dell’antica cattedrale, edificio del Tinaio degli Umiliati e area della chiesa di san Rocco. Con qualche puntata nei due sobborghi posti ad est e ad ovest della città: Marengo e Villa del Foro. Ricordando, nei casi fortunati in cui si ha a che fare con “guide” degne di questo nome, che nei “campi” di Marengo, oltre ai resti napoleonici sono stati rinvenuti meravigliosi “argenti” di epoca romana oltre a innumerevoli monete e che, nei pressi dell’antica Forum Fulvii, sono state trovate, oltre a costruzioni di qualità, oggetti preziosi, monete e perfino un amuleto in oro con iscrizione greca che ci invidia mezzo mondo. Di Santa Maria di Castello, della chiesa di san Rocco, del quartiere limitrofo di “Rezolia”, delle antiche porte stupidamente abbattute (tra cui quella storica del comandante Ravanal), della bellissima antica cattedrale tardoromanica rasa al suolo dall’insipienza combinata di famiglie nobili locali e della “grandeur” napoleonica, avremo modo di argomentare.

“Come eravamo” è stato pensato apposta per questo. Una “finestra” del giornale “Città Futura” sempre aperta su come si era e su come si sarebbe potuti essere. Sicuramente meglio con l’antico duomo, con le mura milanesi restaurate a puntino e non abbattute “per far lavorare chi ritornava dal fronte nel 1919”. Senza dubbio in migliori condizioni se si fosse dato più spazio all’architetto Gardella o all’architetto Straneo o anche solo a Venanzio Guerci, mantenendo uno “skyline” adeguato e non irrimediabilmente rovinato da casermoni tutti uguali, più simili al peggior “realismo socialista” che a una città in naturale evoluzione. Una “finestra” con vista su quanto di bello è stato fatto in questi anni dalle associazioni di volontariato, da quelle che si impegnano per l’integrazione effettiva, e per quanto è stato fatto per creare e mantenere lavoro e benessere. Una rubrica (la nascente “Come eravamo”) che potremmo definire meglio “come siamo” o come siamo arrivati a essere quello che siamo oggi, che poi è lo stesso.

Storia

02. I borghi fondativi della città

04. L’organizzazione comunale dagli inizi

07. Verso la contemporaneità; ‘800 e ‘900

01. La nascita di Alessandria

Introduzione

Quest’anno si celebra l’850° compleanno di Alessandria. Già, ma come abbiamo fatto a stabilire la data di nascita della nostra città? Cosa sappiamo di chi l’ha voluta, di chi l’ha osteggiata, di chi l’ha costruita e abitata? Cosa sappiamo del perché è stata edificata proprio dove si trova ancora oggi e cosa sappiamo del perché è stata chiamata così? Per rispondere abbiamo scelto un saggio di Geo Pistarino che conta ben 33 pagine ed è molto complesso. Ma, poiché ci è sembrato centrare tutte le risposte alle nostre domande, abbiamo pensato di riportarle qui, tacendo le parti non congruenti con i quesiti che ci eravamo posti all’inizio.

Quest’anno si celebra l’850° compleanno di Alessandria. Già, ma come abbiamo fatto a stabilire la data di nascita della nostra città? Cosa sappiamo di chi l’ha voluta, di chi l’ha osteggiata, di chi l’ha costruita e abitata? Cosa sappiamo del perché è stata edificata proprio dove si trova ancora oggi e cosa sappiamo del perché è stata chiamata così? Per rispondere abbiamo scelto un saggio di Geo Pistarino che conta ben 33 pagine ed è molto complesso. Ma, poiché ci è sembrato centrare tutte le risposte alle nostre domande, abbiamo pensato di riportarle qui, tacendo le parti non congruenti con i quesiti che ci eravamo posti all’inizio.

Geo Pistarino

La doppia fondazione di Alessandria, Rivista di Storia Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1997

La fondazione di Alessandria, fra la convergenza dell’Orba con la Bormida e quella di quest’ultima col Tanaro, venne a colmare la mancanza d’un grosso centro abitato nella pianura fra Tortona e Acqui. L’operazione venne formalmente intrapresa, stimolata e diretta, più o meno apertamente, dai consoli delle città della Lega, che evidentemente se ne assunsero la responsabilità mancando il beneplacito imperiale. Come d’obbligo, forse essi medesimi scelsero il nome della nuova città? Fu davvero finanziariamente sostenuta, non si sa bene come (prestito? donativo?) dal governo di Genova, come dicono gli Annalisti genovesi, che riteniamo bene informati?

Una risposta del tutto esauriente appare impossibile, data la contraddittorietà delle altre fonti del tempo, narrative e documentarie.

L’imperatore, nel testo del reclamo contro Cremona del 1184, indica esplicitamente i promotori ed autori della fondazione della nuova città, la quale trasse origine de tribus locis, Gamunde vicelicet et Meringin et Burguh: cioè Gamondio, Marengo e Bergoglio …. L’antica curtis di Rovereto venne inglobata topograficamente solo in un secondo momento nel centro demico posto in essere dalle decisioni dei consoli della Lega e dall’azione degli immigrati confluiti da Gamondio, Marengo ed altri luoghi … L’infelice campagna federiciana fece il resto, consentendo il libero afflusso di nuovi immigrati che portò il tessuto demico di Alessandria al complesso degli otto «luoghi» di cui parla il trattato di pace tra Federico imperatore e Tortona, citando gli «homines qui de octo villis infrascriptis apud PaJearh collecti sunt: Marenge, Gamundi, Ouilli, Four, Bergul, Solero, Wargnent, Rouere».

Quale fu esattamente il luogo in cui sorse il nuovo agglomerato demico? Nei primi vent’anni della sua storia la nostra città presenta nelle fonti quattro diverse denominazioni: Alessandria, Cesarea, Palea, Rovereto … Il vero e proprio toponimo dell’area su cui sorse la civitas nova è però quello di Palea che, secondo la più diffusa interpretazione corrente, vuole indicare il luogo palustre; nel nostro caso specifico la petraia fluviale alla confluenza tra la Bormida e il Tanaro, od anche, come mi sembra abbia inteso Francesco Cognasso, il punto maggiore del modesto rialzo del suolo che lo sottrae alle inondazioni e agli impaludamenti.

Quando possiamo collocare la fondazione della nuova città, se ci fu un vero e proprio atto formale, come resta ancora da dimostrare? Quando essa compare alla storia, il 3 maggio 1168, ha già raggiunto una configurazione topografica, urbanistica e amministrativa definita, quale dimostra la sua struttura di governo della comunità secondo l’ordinamento consolare della collettività, di cui tuttavia non conosciamo i particolari burocratici. Certamente agirono nella configurazione dell’assetto civico le suggestioni della Lega; ma non dovettero mancare gli stimoli e le esperienze genovesi dal momento che la Superba si mostrò interessata alla costituzione della nuova città, prima in via privata, poi con l’intervento del finanziamento pubblico.

L’insofferenza per le strutture feudali, che lo scontro tra l’imperatore e gl’insorgenti Comuni ha determinato anche nel ceto agrario, le aspirazioni associative dei nuclei rurali, che la proiezione d’istanze economiche nuove e di ricerca di traffico che pervadono il contado prospettano alla Lega e, di riflesso, alla Repubblica del Tirreno. Opportune, anzi tempestive possibilità di stimolo, d’intervento, di coordinazione. Anche Genova sa, per le esperienze acquisite in Liguria, in Provenza, in Sardegna, in Oltremare, come suscitare fermenti ribellistici e determinare moti più o meno spontanei nella richiesta di nuovi ordinamenti di governo. L’area della confluenza tra la Bormida e il Tanaro, nel cuore del Monferrato dove confinano i limiti di diocesi diverse, di diverse professioni di obbedienza tra papa e antipapa e dove una serie di curtes regie controlla il territorio, ora in sintonia ora in dissonanza con gl’interventi sia marchionali sia imperiali. rappresenta un settore facilmente vulnerabile.

Oggi [la fondazione di Alessandria] a noi appare, ed è nella storia, un grande evento. Allora fu una semplice mossa politico-militare di sfondo economico, dettata dalla strategia del momento, che poteva anche esaurirsi con la vittoria di Federico.

02. I borghi fondativi della città

Introduzione

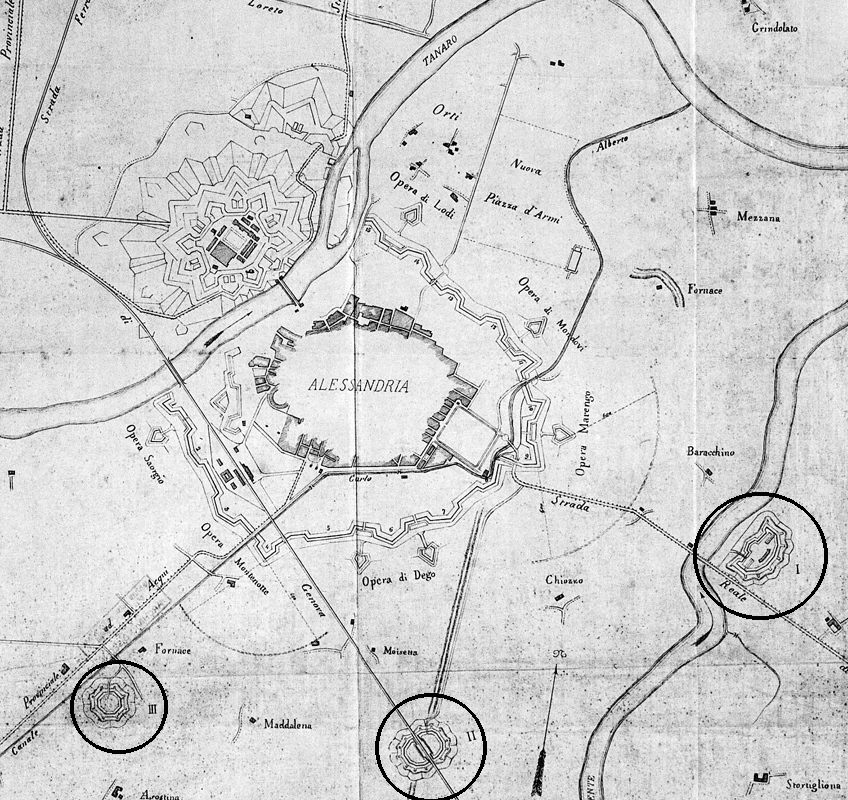

Abbiamo visto, nel capitolo precedente, come Alessandria sia stata precipuamente fondata intorno ai quattro borghi di Bergoglio, Gamondio, Marengo e Rovereto. Cominciamo dal più importante di tutti, quel Bergoglio, l’unico in sponda sinistra del Tanaro e dunque il primo a subire qualsiasi attacco da parte dei nemici che volessero sfondare le porte e irrompere nell’abitato cittadino. Per questi motivi Bergoglio, nonostante la distruzione subita per fare spazio alla Cittadella, presenta ancora una notevole serie di elementi di approfondimento: Fausto Bima ci presenta il borgo nella sua struttura architettonica di base, nella quale egli intravede la derivazione dallo schema di un preesistente accampamento romano; Gianfranco Calorio ci ritorna invece un’immagine sociale: quella di una specie di posto di frontiera, con regole, consuetudini e abitudini tutte proprie; Carlo A-Valle si inserisce in quest’ultima immagine, piena dei contrasti fra guelfi e ghibellini, facendoci trasparire come a Bergoglio si manifestasse una tendenziale supremazia dei guelfi in virtù della maggiore forza e del maggior prestigio goduti dalla famosa famiglia dei Guasco.

Per il resto dei borghi, invece, si fa qualche fatica a rintracciare notizie su cui si possa risalire al loro passato. Di Gamondio vi riportiamo un testo di Geo Pistarino che cerca di decifrare l’origine del nome, Di Rovereto abbiamo la grande chiesa di Santa Maria di Castello, di cui riportiamo due descrizioni. Per la corte longobarda e poi franca di Marengo ci affidiamo inizialmente alle suggestioni di Giancarlo Patrucco, che fa rivivere le grandi cacce longobarde e i molti agguati compiuti in quelle foreste sterminate e impenetrabili. A chiudere, possiamo presentare infine un tesoro formato di pregevoli manufatti romani rinvenuti mediante alcuni scavi archeologici in loco: “Il tesoro di Marengo”. Porta questo titolo il ponderoso volume che raccoglie gli atti di un convegno tenutosi ad Alessandria il 20 marzo 2010; convegno nel quale si esaminano tutti gli aspetti relativi ai reperti ritrovati nel 1928 presso la cascina Pederbona, dove erano restati sotto terra per secoli: politica, archeologia, arte romana, prassi normative e inevitabili passaggi burocratici che un rinvenimento del genere impone. Ma un tesoro, da che mondo è mondo, porta con sé un misto di astuzie, bugie, versioni contrastanti, imbrogli e omicidi. Qui non ci sono morti ammazzati, ma il resto sembra starci tutto, raccontato nel primo intervento riportato negli atti, a firma Ornella Orbassano. E, con questo, chiudiamo la parte dedicata alla fondazione di Alessandria.

Fausto Bima

Ipotesi sull’origine di Bergoglio, Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1932

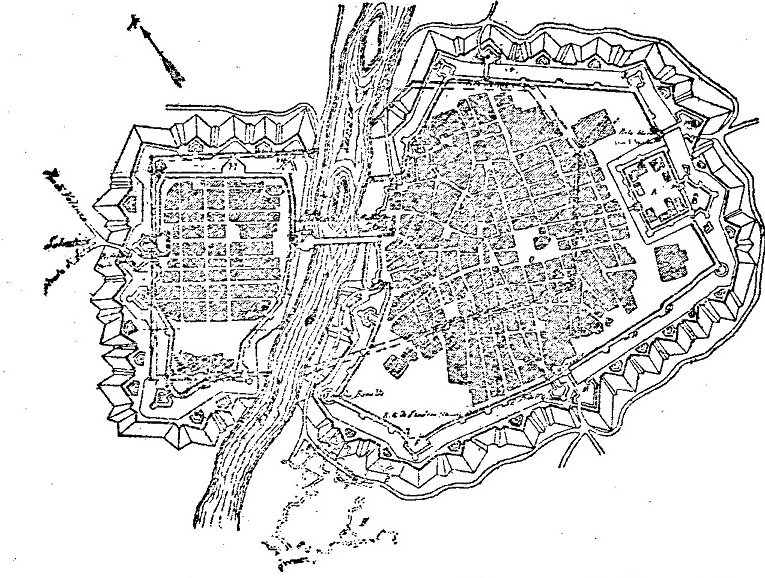

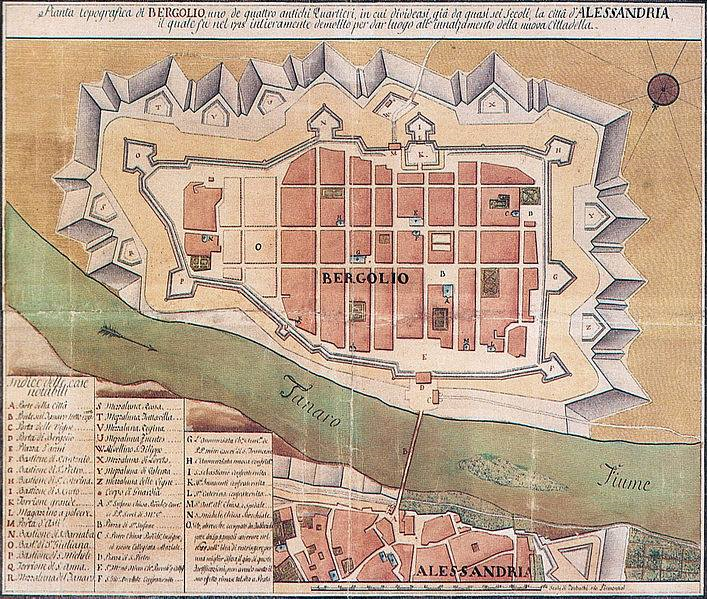

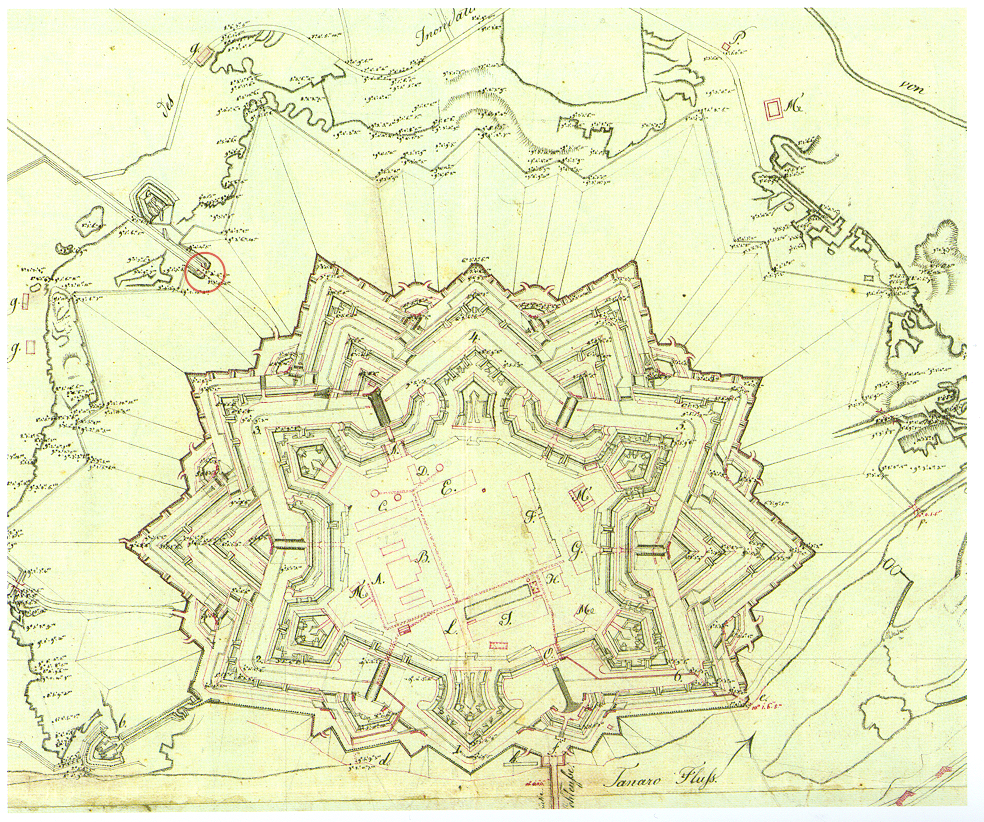

Dei sette luoghi che vediamo presenti all’atto della fondazione del Comune di Alessandria nel 1168 Bergoglio è quello di cui le notizie sono più scarse … ciò è dovuto al fatto che nel 1728 Vittorio Amedeo II abbatté il borgo e vi fece l’attuale Cittadella … Sull’origine dunque, fino ad oggi, non è stato detto ancora nulla di attendibile. Io credo però che, fino ad oggi, nessuno abbia mai osservato attentamente una pianta di Bergoglio. La più antica pianta che si abbia risale al 1630 circa ed è un disegno acquerellato montato su tela, riproducente le fortificazioni di quell’epoca.

Una cosa colpisce subito l’osservatore: le vie di Bergoglio sono perfettamente perpendicolari tra loro, dirittissime, larghe; l’insieme del borgo … è rettangolare. Per contrasto, guardando la parte della città sulla destra del fiume … vediamo … un groviglio di vicoli, di viuzze, di vie storte incrociantesi con disordine … Vediamo insomma la caratteristica edilizia della città medioevale …

Pianta di Bergoglio del 1639

Disegno acquerellato delle fortificazioni nel sec. XIII

Si potrebbe pensare che fosse un ricetto … sorto contro le incursioni saraceniche del secolo X e XI … Escluso che sia sorto nel medioevo … non resta dunque che l’ipotesi che io sostengo e cioè che Bergoglio sia sorto da un accampamento romano. Non è improbabile pensare che, in una località in cui le vie naturali … si incrociano, strategicamente ed economicamente importante, in cui confluiscono biade e foraggi abbondanti, luogo intorno al quale vi sono vari paesi … la saggia organizzazione romana avesse posto un campo invernale in cui potessero svernare delle truppe.

Sono passati almeno 15 secoli, ma l’aspetto generale è immutato. Qualche edificio alla periferia un po’ smussato, un solo vicolo curvo a un’estremità; al centro la piazza per il praetorium, vi sporge solo da un lato un edificio. E, se tutti questi sono i mutamenti avvenuti in 15 secoli, non possiamo dire che siano tanti e tali da oscurare le caratteristiche che voglio mostrare. Potrà esser oggetto di orgoglio il sapere che quel borgo fu romano, potrà servire questa identificazione a qualche studioso per interpretare notizie di cronisti o leggende e non altro.

Comunque per me sarebbe già gran cosa l’aver raggiunto il vero.

Gianfranco Calorio

Bergoglio. Ricostruzione storico-iconografica del Borgo antico di Alessandria prima della costruzione della Cittadella, Ed. Favolarevia, 2000

Qualcuno intanto potrebbe domandarsi che interesse può avere ancor oggi Bergoglio, un quartiere da troppo tempo ormai scomparso e dimenticato, sostituito dalla Cittadella, per la demolizione del quale non s’era disperata più di tanto la città … Beh, aldilà dell’interesse degli studiosi che amano scavare nel passato, è quantomeno strano il silenzio che ha circondato la sua fine …

Borgoglio (o Bergolio o Burgulium) risulta esser stato un borgo scomodo: le sue chiese seguivano il rito ambrosiano, era dichiaratamente filo-francese anche quando Alessandria era sotto dominio spagnolo; pare addirittura che per qualche tempo abbia battuto moneta propria; dava asilo ai “ricercati politici” della città e, se misteriose erano le sue origini, non chiarissima fu la sua fine. Per questo è stato necessario un lavoro virtuale di scavo archeologico avvalendoci delle più svariate fonti documentarie:

d’archivio (Consuetudini, Statuti, Instrumenti, donazioni, atti notarili, ecc,);

letterarie (cronache e annali dei molteplici storici locali, visite pastorali, ecc.);

grafiche (planimetrie catastali, piante topografiche, progetti, ecc.);

fotografiche (foto aeree territoriali, ecc.);

dirette (sul campo).

Nella ricostruzione del borgo sono stati analizzati prioritariamente il territorio e l’abitato, con un processo a ritroso nel tempo fin dov’è stato possibile.

Il “territorio è stata indubbiamente la parte più faticosa dello studio, ma anche la più interessante e sorprendente, anche perché ancor oggi, a mille anni di distanza, pur sotto la stratificazione dei secoli, sono coglibili i segni della trasformazione (dall’epoca romana a quella medioevale, rinascimentale seicentesca); toponimi, assi viari, rii, chiese campestri, ecc.

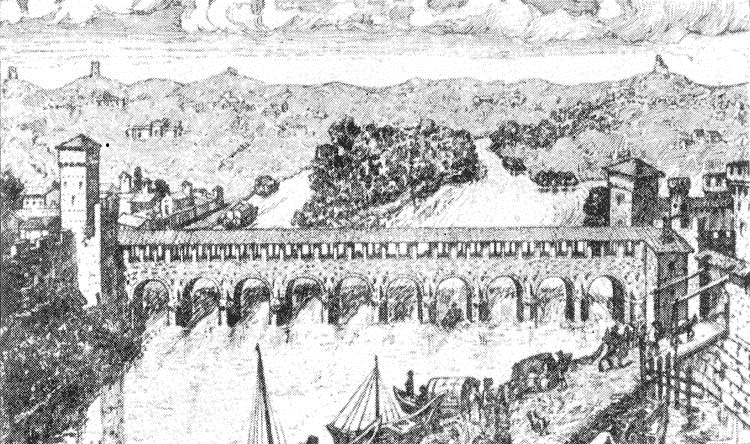

Ponte sul Tanaro del 1453

Per quanto concerne l’abitato (il borgo, per intenderci) questo lo si trovava quasi sempre rappresentato attraverso il semplice disegno del suo contorno (la cinta fortificata), “a fil di ferro” , raramente tramite una dettagliata descrizione del suo edificato interno; veniva ad esserne evidenziata semmai la trama viaria, l’ordito di assi tra loro ortogonali che rimandavano a un lontano passato, senza peraltro che ne fosse riportato l’”insulario” o lo “stradario” relativo, fatta eccezione per la contrada Maestra, asse principale per uscire dalla città attraverso il ponte.

Si è riusciti comunque a comporre per buona parte il mosaico interno, facendo così rivivere gli spazi. Ne è scaturito uno “spaccato d’epoca” che, anche se incompleto, è ritenuto importante dall’autore quale punto di partenza per approfondimenti futuri sul campo.

Carlo A-Valle

Storia di Alessandria (dall’origine ai nostri giorni), Tipografia Falletti, 1855

La famiglia Guasco

Senza tema d’errore, noi possiamo chiamare questa famiglia come prima in Alessandria, vuoi per nobiltà di natali, vuoi per abbondanza di fortune, vuoi per valore, vuoi finalmente per intelletto. I Guaschi vennero dalla Francia in Italia due secoli prima della fondazione di Alessandria e, intorno al mille, avevano già poste le loro stanze nella terra di Borgoglio. dove abitarono sempre, fino a che il villaggio venne distrutto per dare luogo alla cittadella che vi sorge di presente. In Borgoglio i Guaschi avevano acquistate vaste campagne e rizzati forti castelli, cosicché vi stavano con maniere principesche. E noi vedemmo quel Scipione che, nella crociata del millenovantanove, combatteva eroicamente in levante per la fede di Cristo e meritava di essere celebre negli immortali versi di Torquato.

Appena Alessandria sorse, i Guaschi ne furono campioni zelanti e benefici; la loro famiglia si schierò tra le guelfe del comune e, per tutto il tempo in cui duravano le fazioni maledette, fu sempre antesignana del partito, per cui ebbe molte volte a soffrire saccheggi e rovine. Segnatamente nel milledugentotrentadue, nel quale anno il popolo trasse a furia alle sue case e le diede alle fiamme.

l Guaschi ebbero in grado eminente e in ogni tempo il peccato della nobiltà: l’orgoglio. Quindi non sempre posposero i rancori privati al pubblico bene e nocquero molte volte alla patria alla quale insidiarono le forme democratiche finché intieramente le spensero. …

…1 Guaschi furono sempre avversi ai marchesi di Monferrato, cui sovente debellarono: ai Visconti e agli Sforza, di cui ruppero più d‘una volta il giogo, e al dominio spagnolo a cui sempre di cattivo grado si rassegnarono.

All’incontro desideravano e invocavano più fiate il governo francese, al quale fedeli si mantennero infino all’ultimo. E ciò non era per avventura difetto d’amor patrio, avvegnachè non sia delitto di lesa carità cittadina lo scegliere fra le signorie straniere quando un governo nazionale è fatto impossibile.

La famiglia Guasco fu liberale verso la religione all’uso dei tempi e, nel milletrecento, concorse all’erezione della chiesa e del convento di santo Stefano in Borgoglio, arricchendo 1’uno e l’altra di edifizi e di rendite. Nella tirannide di Facino Cane, mentre Alessandria non osava levare la testa, i Guaschi soli e i loro aderenti gli resistevano e molti di loro lasciarono da martiri la vita sul patibolo. Molti, abbandonate le patrie sedi, si dispersero nel Piemonte e furono stipiti di nuove famiglie.

Guasco Alberto fu uno dei più valorosi capitani e dei più onesti cittadini che Alessandria vantasse nel secolo decimoterzo. Egli si trova nel numero dei benemeriti che nel milleduecentosessantasei conciliarono le fazioni guelfa e ghibellina, la prima capitanata dai Pozzi e la seconda dai Lanzavecchia. I Guaschi erano del partito guelfo.

Geo Pistarino

Sull’origine del nome di Gamondio, Rivista di Storia Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1964

Tra i beni che Ugo di Provenza, re d’Italia, dona alla propria sposa, Berta di Svevia, nel 937, compare, per la prima volta nella storia, la corte di Gamondio. Essa rientra in quel complesso terriero di proprietà regia che è situato nel lembo della pianura, oggi fertilissima, un tempo paludosa e malsana, che s’inserisce a guisa di cuneo nella confluenza tra l’Orba, la Bormida e il Tanaro … Col secolo XIII all’antica Gamondio subentra, attraverso un modesto spostamento del centro abitato, l’odierna Castellazzo il cui toponimo romanzo determina la rapida scomparsa dell’antica denominazione.

Quanto sono chiari e sicuri il significato e l’origine del nuovo nome del luogo, altrettanto sono oscuri ed incerti quelli dell’antico, intorno a cui si sono affaticati storici e glottologi dal trecentista Iacopo d’Acqui ad oggi. La voce più antica, isolata nel documento reale del 937, è Gaumundium: in seguito il toponimo suona normalmente come Gamundium, sia nei testi documentari sia nei testi narrativi. É nome locale scomparso, almeno per i centri abitati d’una consistenza anche esigua. Nel secolo X gli possiamo invece accostare una vallis Gaudemundi, nell’Astigiano, di cui ci dà notizia un atto del 980, mentre qualche tempo più tardi incontriamo la stessa voce nell’onomastica personale della zona che c’interessa: un Albertatius Gamondi Sigifredi compare nel 1199; un Gamundinus e un Gamundius de Quargnento nel 1218; un Anricus Gamundus nel 1224.

Gamondi è cognome tuttora diffuso nell’alessandrino e nell’acquese. Ma il nostro toponimo non è limitato all’Italia. In territorio franco-tedesco troviamo un esempio ben più notevole con la località di Gamundias/Gaimundias (l’odierna Sarreguemines nel dipartimento della Mosella), ricordata in documenti merovingici del 706, la quale ricompare come Gumunde nel 1237, Guemunde nel 1263, Gemindt nel 1380, Gemont nel 1471, Sargemunt nel 1577, Zerguemine nel 1632, Guemund nel 1641. Un documento del 1153 cita un abbas Gemundi: oggi Gimont, capoluogo del cantone di Gers.

Qual’é dunque l’origine del nome? Iacopo d’Acqui ha proposto l’etimo di Gaudium Uundi, poetico ma inconsistente. Il Merula, il Lumelli, lo Schiavina, il Durandi sono risaliti all’antico ligure: in particolare il Durandi si è rifatto a una presunta serie Casmonium, Gasmonium, Gusmundium, Gamundium. Il Burgonzi ha pensato a un’origine gotica: da gaium, bosco e mund, potestà o tutela, oppure dal nome della città di Gmund ad est di Stuttgart. Il Canestri ha accolto quest’ultima ipotesi ricordando, a conforto della medesima, la testimonianza del Muratori circa l’uso dei Longobardi di portare in Italia i nomi dei paesi d’origine. Il Gasparolo ha pensato a una derivazione dal germanico Gemeinde.

É indicativo il fatto che un certo numero di autori ha propugnato l’origine germanica del toponimo con argomenti notevoli, di fronte a coloro che hanno pensato a un’origine paleoligure. Siamo anche noi dell’opinione dei primi, ma pensiamo, attenendoci all’etimo proposto dal Vincent per i toponimi del territorio francese, che ci si debba rifare, anzichè a Gaium – mund o a Gmund o a Gemeinde, all’antica voce germanica Gamundi, equivalente di « imbocco », « imboccatura ». Il termine si addice infatti – e si trova riferito – alle località poste all’imbocco di una valle o, come il nostro Gamondio, allo sbocco di un fiume in un altro. Può considerarsi come l’equivalente tedesco della voce « Bocca », largamente diffusa nella toponomastica italiana, soprattutto in area settentrionale.

A questo punto ci sembra legittima una conclusione: trattandosi d’un nome che indica condizione del suolo, l’appellativo di Gamondio preesistette certamente al centro abitato, le origini del quale non possono pertanto ricercarsi né tra i Liguri né tra i coloni latini, ma devono collocarsi nel periodo della penetrazione germanica in Italia durante il basso Impero, o in periodo gotico, o, più probabilmente, in età longobarda.

Lorenzo Mina

Della chiesa di Santa Maria di Castello in Alessandria, Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti, 1903

Di tutte le chiese di Alessandria la più antica e la più degna d’essere studiata accuratamente, sia dal lato storico che da quello artistico, è Santa Maria di Castello. I vari guasti e le aggiunte fatte in diverse epoche e i restauri male intesi non ne scemarono del tutto l’aspetto originale antico. Anzi, osservando attentamente, vi si possono facilmente riscontrare le tracce delle varie vicissitudini alle quali questo monumento sacro è stato necessariamente sottoposto.

Santa Maria di Castello

Per dare qualche dato numerico dirò intanto che la superficie occupata dalla chiesa e dal chiostro in totale si può ritenere ammontare in mq 3870 in digrosso, dei quali solo 1350 mq appartengono alla chiesa propriamente detta, che copre un rettangolo di m. 54 x m. 25, e 2520 mq., al chiostro e relative celle e abitazioni. La chiesa è sollevata sul piano della piazza di cinque gradini di 18 cm. d’alzata ciascuno, vale a dire un totale di circa cm. 90. La gradinata dinanzi la chiesa prima non esisteva e si saliva per entrare nell’edificio un solo gradino, ma quando venne abbassato il piano della piazza e aggiunto tutt’attorno uno zoccolo di mattoni a paramento, fu necessario apporvi tale gradinata per accedere al sacro edifizio …

Entriamo nel tempio per la porta maggiore principale. Abbiamo già detto che esso occupa colle sue circostanti mura lo spazio di mq. 1350, fornito da un rettangolo di m. 54 x 25. In questo rettangolo è compresa tutta la chiesa che propriamente si svolge colla sua costruzione principale e centrale su d’una pianta a croce latina di pretto stile Lombardo. Lateralmente alla navata grande centrale stanno due navate minori e più basse, quindi vengono le cappelle aggiunte. Dopo il transetto, volto all’oriente secondo il rito cristiano, è nel centro il santuario od altare maggiore e poi, subito dietro, il coro. Di fianco al santuario, da ambe le parti, sono due grandi ambienti di passaggio per uso delle funzioni e, proprio addossato alla parte sinistra del coro, s’impianta il campanile certamente costrutto dopo.

A cominciare da destra, entrando fino al transetto, si incontrano, l’una di seguito all’altra, le seguenti cappelle:

CAPPELLE DI DESTRA CAPPELLE DI SINISTRA

1. Cappella del Confessionale 1. Cappella del Battistero

2. Cappella di Sant’Onofrio 2. Cappella del Confessionale.

3. Cappella di Sant’Ubaldo 3. Cappella di Sant’Antonio

4. Cappella del Crocifisso 4. Cappella della Madonna del Rosario

5. Cappella di Santa Teresa 5. Cappella di Nostra Signora del Sacro Cuore

6. Cappella del Sacro Cuore 6. Cappella di San Giuseppe

Procedendo a visitarne la chiesa, si viene al transetto. Questo è costrutto proprio normalmente alla navata centrale e corrisponde ad essa e alle due minori. La superficie libera occupata dal transetto, esclusi i muri e i pilastri, è di mq. 144, consistenti in un rettangolo di m. 8 di larghezza e m. 18 di lunghezza. Di più, verso la piazza ha un’aggiunta di mq. 24 (3×8), corrispondente alla porzione aggiunta delle cappelle. Finalmente viene il Santuario o presbiterium che copre, colla sua pianta quadrata di m. 9 di lato, la superficie di mq. 81 ed è sollevato dal pavimento della chiesa di m. 0,80, al quale si accede mediante una gradinata di marmo di 5 gradini. E’ separato dal transetto da una bella balaustrata di marmo antico ed è finito posteriormente dal coro a pianta quasi semi-ottagona, simmetrica rispetto l’asse della chiesa … Finalmente abbiamo le due ali fiancheggianti il presbiterio, di m. 5 per m. 9. Il campanile, a pianta quadrata di m. 4 di lato, è a sinistra incastrato fra l’incrocio del braccio del presbiterio e di quello del lato est del convento.

Antonella Perin e Carla Solarino

Santa Maria di Castello, in “Chiese, conventi e luoghi pii della città di Alessandria”, BCA Studi e ricerche, n. 7, Alessandria, s. d.

La chiesa di Santa Maria di Castello può essere considerata un simbolo della storia urbana di Alessandria. Viene indicata, infatti, come luogo più antico della città in assenza visiva del polo religioso per eccellenza, l’antico duomo. In occasione di interventi di restauro effettuati nel 1887 e di scavi archeologici databili tra il 1970 e il 1971, sono state rinvenute tracce di un edificio preromanico ad aula absidata, ascrivibile al periodo tra l’VIII e il IX secolo. La scoperta conforterebbe il legame storico con l’antico insediamento di Rovereto, documentato sin dall’VIII secolo e ricordato come “curtis regia” del tardo IX secolo. La fase costruttiva romanica, preesistente a quella attuale, iniziò nell’XI e terminò nel XII secolo con la realizzazione del transetto e fu resa possibile grazie alle donazioni di fondi da parte di famiglie alessandrine (conti Canefri).

L’edificazione della chiesa va posta in relazione con le dinamiche dell’insediamento e del popolamento del Borgo Rovereto, sede di mercato, presso il ponte sul Tanaro, difeso dal “castrum” fortificato. All’interno di questo primo nucleo e del suo polo religioso si incrociarono privilegi reali, pretese di gruppi nobiliari e diritti di diocesi vicine.

Parte centrale della chiesa

Riguardo al castello associato al nome della chiesa (scrive Claudio Zarri), “non esiste documentazione iconografica attendibile, ma solo tarde immagini convenzionali con schematiche visioni di edificio turrito”. All’epoca i castelli consistevano, per lo più, in rozze cerchie difensive ed è verosimile che la chiesa fosse compresa in un’area protetta da terrapieni e palizzate.

I religiosi che nella prima fase officiarono a Santa Maria furono probabilmente legati ai canonici di Santa Croce di Mortara (1082). Dopo una fase di decadenza, sia per l’Ordine che per le strutture edificate, si registrò un periodo di rinascita intorno alla metà del XV secolo con il passaggio ai canonici regolari di Sant’Agostino, i Lateranensi detti anche Rocchettini, che nel 1449 incorporarono i canonici di Mortara (bolla di Papa Nicolò V).

In questo periodo alcune famiglie emergenti del quartiere di Rovereto, quali i Bianchi, i Dal Pozzo, i Panizzoni e gli Inviziati, diedero vita alla fase più fiorente della storia della chiesa sotto il profilo architettonico e artistico. Nel periodo 1449-1540 si verificò, infatti, una fase di sostanziale riprogettazione dell’edificio, ossia il rifacimento del campanile, la costruzione dell’abside, della cappella maggiore, delle navate laterali e del chiostro, accompagnata da significativi interventi sul piano della decorazione e della dotazione di dipinti, sculture e arredi.

Nel 1545, la chiesa e il cimitero adiacente vennero consacrati e l’alto rilievo in pietra policroma della “Madonna della Salve” venne collocato nell’ottava cappella interna. Una successiva fase abbraccia circa tre secoli e mezzo di storia in cui si consolida la struttura del complesso conventuale che nel 1629 ottenne il riconoscimento di abbazia dei Canonici Lateranensi da parte di Papa Urbano VIII.

Nel 1798 il monastero venne soppresso e la chiesa ebbe esclusivamente funzione di parrocchia. Quindi la struttura conventuale venne utilizzata come ospedale militare e caserma. Nel 1824 venne ceduta ai Padri Somaschi e, in seguito, all’Opera Pia De Rossi; nel 1834 le suore di Carità aprirono nel chiostro una scuola femminile per indigenti. Negli anni delle guerre di Indipendenza l’amministrazione militare riprese possesso del convento.

In quanto a sculture, dipinti e arredi della chiesa è già stato menzionato il gruppo della Madonna della Salve che veniva indicata, a detta di alcuni storici, come “Madonna dello Spasimo” e solo successivamente Madonna della Salve. Il culto popolare trovò nelle iniziali della parola Salve una sintesi di devozione alla Madonna, facendo sorgere l’espressione “Sempre Alessandria La Vergine Esaudisce.”

Altro documento straordinario è la lapide sepolcrale di Federico Dal Pozzo del 1380, posta nella prima cappella a destra; sullo stesso lato, l’affresco della “Madonna con il Bambino tra i santi Onofrio e Giovanni Battista” del XVI secolo, attribuito a Giorgio Soleri. E, ancora, il monumento funebre di Vespasiano Aulari (1592), nonché il gruppo in terracotta policroma del Cristo deposto nel sepolcro (XVI secolo). In corrispondenza dell’arco trionfale si trova il crocifisso ligneo policromo attribuito a Baldino di Surso (1480). Gli stalli lignei del coro risalgono alla fine del XVI secolo. Merita un cenno il pregevolissimo affresco della sala capitolare, all’interno del chiostro, che rappresenta la grande “scena” della crocifissione. Fu scoperto solo nel 1923, sovrapposto a un altro di precedente fattura.

Giancarlo Patrucco

Foreste, santi e cavalieri

La storia di Marengo si perde nelle pieghe del tempo. Il borgo, infatti, ha origini molto antiche. Ma perché Marengo? Da quale anfratto della storia quel nome giunge fino a noi?

Come quasi sempre accade con gli etimi, le possibili risposte sono parecchie:

- una ci ricorda le vie Marenche, cioè quelle vie che sin dagli albori della civiltà venivano utilizzate come snodo principale tra la pianura e il mare ed erano quindi determinanti per l’economia e per il commercio. La piana di Marengo non si trovava forse alla confluenza strategica dei tre fiumi Po, Bormida e Tanaro? Dunque, non costituiva un ottimo punto di sosta per qualunque mercante dovesse transitare o far transitare merci da quelle parti?

- un’altra suppone che il nome Marengo derivi dall’antica popolazione dei Liguri Marici, stanziatasi in quella zona fino all’arrivo delle truppe romane che – come si sa – delle tribù dei Liguri fecero strage;

- una terza ipotesi è “di scuola”. Essa, infatti, si limita a far notare come il nome Marengo venga dal precedente Maringo o Marinco e il suffisso –ing presupponga un’origine germanica, probabilmente gota.

Noi siamo propensi a considerare valido il collegamento con le vie Marenche o Marinche perché il ragionamento relativo allo sviluppo dei traffici è estremamente efficace. Vorremmo sostituire ai Goti della terza ipotesi i Longobardi, che sempre di origine germanica erano. Però, stentiamo a vedere una connessione tra i Longobardi, famosi per l’attitudine guerriera, e un transito per mercanti. I Longobardi furono piuttosto cacciatori e dunque propensi a rimboschire il territorio in favore del loro svago preferito: la caccia. Così, la pianura padana progressivamente tornò a ricoprirsi di paludi e boschi. Una vasta Silva Urbe il cui eco, nei nomi delle aree boschive, è giunto sino ai giorni nostri: Frascaro, Frascarolo, Bosco Marengo, Rovereto, Tiglieto, solo per citarne alcuni, e la Fraschetta (o Fraschevera), come viene chiamata la zona intorno a Spinetta Marengo ancora oggi.

La Fraschetta nel XVI secolo

Galleria dei Musei Vaticani

Si narra che re Liutprando amasse trattenersi nella corte regia di Marengo, così come in zona esistono molte testimonianze legate alla famosa regina Teodolinda, la quale favorì la conversione del suo popolo ariano verso il cattolicesimo. Paolo Diacono, che dei Longobardi è lo storico di riferimento, narra come in uno dei suoi palazzi fossero affrescati i Longobardi: capelli rasati tutt’intorno alla fronte e lunghi fino alla bocca, divisi in due bande; vestiti ampi, di lino, con balze larghe e di vari colori; calzari di cuoio fermati da lacci, che lasciano scoperto l’alluce; calzoni rossicci di panno per andare a cavallo.

A Marengo si danno anche feste, si organizzano convivi, si celebrano matrimoni, magari forzando un po’ la mano alla storia e mettendo Marengo al centro di eventi svoltisi altrove. Così capita alle nozze di Teodolinda, vedova di Autari, con il duca di Torino Agilulfo, avvenute in realtà nell’oppidum di Laumello.

D’altronde, la zona di Marengo è sempre stata una miniera di aneddoti, a cominciare dal suo territorio: un’unica, immensa foresta, popolata di selvaggina di ogni genere e riservata alle battute di caccia dei reali. Immaginate, dunque, quanti incidenti, agguati, congiure, intrighi politici possano essersi consumati all’ombra di quelle piante, nei secoli. Come la ribellione dell’898, quando Adalberto il Ricco, marchese di Toscana, muove verso Pavia. Il re Lamberto è a caccia a Marengo allorché viene informato della spedizione, ma non esita a rivolgersi contro i nemici, piombando in mezzo a loro mentre sono ubriachi e addormentati e facendone strage

Ma la foresta, oltre la caccia, chiama a ben diversi episodi. Essa, oltre a dar ricovero a una ricca serie di animali, ospitava anche personaggi – diciamo così – un po’ particolari.

Nei dintorni di Villa del Foro, ad esempio, accanto al torrente Belbo viveva un certo Baudolino, di nobile famiglia longobarda. Egli era ricco, ma aveva preferito donare le sue ricchezze ai poveri per vivere da romito, in solitudine e in meditazione.

Pare che un giorno avesse allontanato le oche selvatiche che distruggevano i raccolti e, in un’altra occasione, chiamato dal vescovo, attraversò il Belbo sul suo mantello disteso a mo’ di barca. Una volta ancora poi, mentre il re Liutprando si trovava a caccia e suo nipote Aufaso veniva ferito gravemente, Liutprando mandò a cercare Baudolino affinché lo sanasse. Questi, però, annunciò ai messi del re che era ormai inutile perché Aufaso era già morto.

Baudolino si spense intorno al 740 venerato come un santo. Dapprima venne sepolto a Villa del Foro poi, sorta Alessandria e designato ad esserne patrono, le sue spoglie vennero traslate nella chiesa a lui dedicata intorno al 1180. O, almeno, così si dice.

Ornella Orbassano

Il Tesoro di Marengo: storie e misteri, in atti del Convegno di Alessandria, Palazzo del Monferrato, 30 marzo 2010 (a cura di Marica Venturino Gambari e Alberto Ballerino)

Sono un’insegnante di lettere classiche in pensione e ho avuto il compito di aprire il convegno non in veste di studiosa accademica, ma per esporre una testimonianza personale che, rievocando “storie e misteri” sul Tesoro di Marengo, consenta, se giudicata interessante, di stimolare ricerche e riaprire “prospettive”…

Fissati i limiti temporali tra il 6 aprile (venerdì santo) 1928, giorno presunto della scoperta del tesoro, e il 18 aprile 1936, data della sua consegna al Museo di Antichità di Torino, si tratta di ripercorrere gli eventi sviluppatasi intorno agli argenti in quegli otto anni. La monografia più completa rimane quella di Goffredo Bendinelli (Bendinelli 1937); ad essa le pubblicazioni successive si sono variamente ispirate e anch’io la utilizzerò come testo di riferimento.

La cascina Pederbona si trova vicino a Marengo, lungo la strada statale Alessandria-Genova. Nel 1928 ne era locatario il cav, Romualdo Tartara, che aveva già stipulato un compromesso di vendita … con i sette eredi del fu Giovanni Gabba. La parte della Pederbona spettante agli eredi Gabba, secondo Francesco Tartara fu effettivamente poi ceduta a Romualdo Tartara con atto del 29 agosto 1928 presso il notaio Badò di Alessandria. Sempre la stessa fonte sostiene che, nel citato compromesso, le parti avevano convenuto che l’atto di vendita avrebbe avuto forza giuridica dal giorno del compromesso stesso. Infatti il cav. Romualdo avviò subito importanti lavori. In realtà il passaggio di proprietà non era ancora avvenuto all’epoca della scoperta. Francesco Tartara era uno dei tre figli del cavalier Romualdo, un facoltoso e innovativo imprenditore agricolo e uomo d’affari, esponente di spicco della borghesia alessandrina con attività economico-finanziarie allora in espansione ….

Riassumerò la storia scomponendola in sequenze cronologiche e presentando ciascuna di esse secondo le due versioni di G. Bendinelli e F. Tartara..

Il

Il

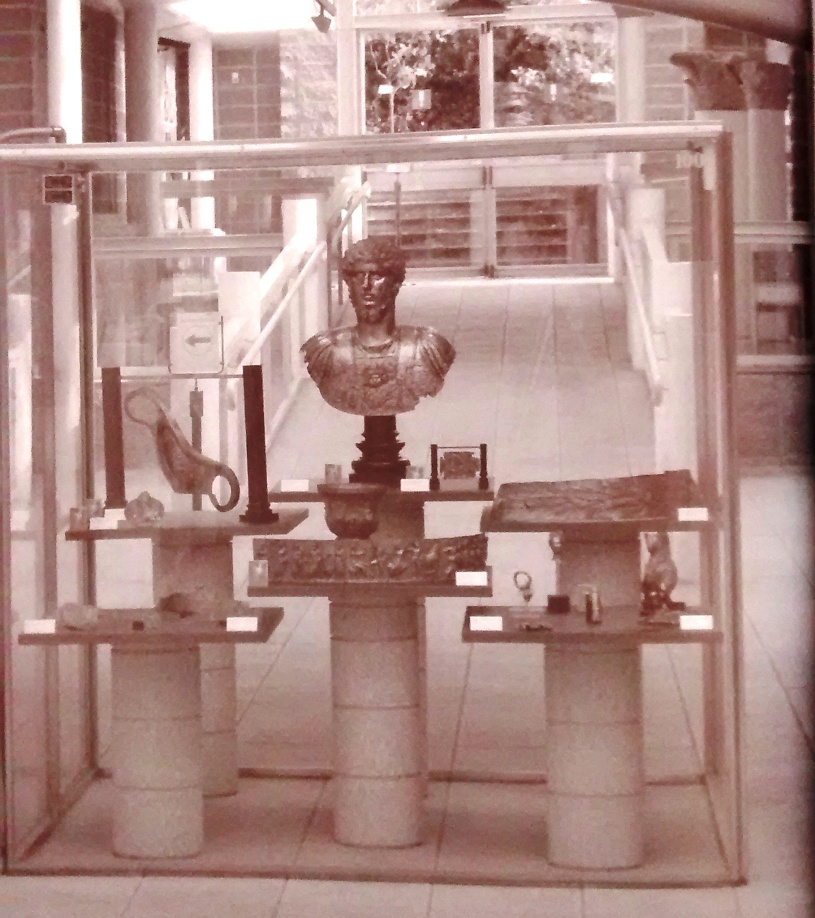

Il tesoro di Marengo esposto nel museo di antichità di Torino

Il ritrovamento

Il 6 aprile 1928 Francesco Tartara guida una squadra di operai in un lavoro di scasso a una profondità di 70-80 cm. Spunta il primo pezzo, il vaso a foglie di acanto … Nell’inaspettato strato di sabbia è impressa la forma di una cassa di legno ormai in briciole. I pezzi metallici vengono recuperati e ripuliti. In giornata Romualdo Tartara avverte il conte Zoppi, Reale Ispettore Onorario delle Antichità … In quel 6 aprile il complesso viene fotografato e il conte Zoppi lo lascia in consegna al Tartara.

Le settimane successive

Nel periodo successivo alla scoperta, alla Pederbona si verifica un via vai di curiosi, abitanti della zona, visitatori di prestigio istituzionale, intenditori, antiquari … Un certo signor Paternò di Spinetta, modesto trafficante d’arte, accompagna alla Pederbona Ferruccio Ildebrando Bossi, noto antiquario genovese, intraprendente e danaroso, che si offre come acquirente di alcuni pezzi per conto di una cliente francese facoltosa e attrezzata per l’espatrio clandestino. La cifra proposta è molto elevata e allettante, ma anche i Tartara all’epoca trattavano affari ad alto livello, infatti il cavaliere non accetta.

Commento

Nel corso del sopralluogo effettuato il 16 maggio con il prefetto di Alessandria e il conte Zoppi, il soprintendente Burocelli vede che il materiale è stato raccolto con molta cura da Romualdo Tartara. Assicura di aver invitato Tartara a far dono allo Stato della parte che gli spetta di diritto. Aggiunge che Tartara non si pronuncia.

Quindi chiede disposizioni per un eventuale ritiro degli oggetti presso il museo civico di Alessandria o presso il museo di antichità di Torino. In risposta il Ministro lo autorizza al trasporto del materiale al museo di Torino, con riserva di poterlo destinare a quello di Alessandria.

Il 31 maggio il conte Zoppi informa il conte Pellati che in serata Romualdo Tartara partirà per Roma con alcuni degli oggetti trovati per conoscerne il valore e sondare le intenzioni del governo riguardo alla legge. Se fino a quel momento Tartara aveva tenuto gli oggetti presso di sé disponendone, lo aveva fatto ignorando apertamente la legge … oppure la normativa magari un po’ ambigua si prestava a interpretazioni elastiche? Venutosi a trovare in una situazione straordinaria, è verosimile che abbia raccolto pareri, stime, consigli, consulenze legali … Si può supporre che da tutti questi elementi egli abbia tratto la convinzione di poter legittimamente disporre degli argenti come gioielli di famiglia ritrovati in soffitta.

4 giugno 1928: consegna degli argenti a Roma, allo Stato. Il materiale è raccolto in due valigie. Alla presenza di funzionari della direzione generale delle Antichità e Belle Arti, si procede all’atto di sequestro. Il peso lordo risulta di 26 Kg.

Il 20 aprile 1935 si giunge alla conclusione delle annose trattative per la stima del tesoro e il pagamento del premio. All’inizio del 1936 viene eseguito il restauro dei pezzi maggiori, il 10 aprile il ministro De Vecchi dispone l’assegnazione del tesoro a Torino … Il peso complessivo degli argenti risulta di 12,855 Kg.

La taccia di trafugatore viene consolidandosi in quegli anni secondo un percorso che parrebbe orchestrato per fare dei Tartara i capri espiatori in una vicenda non priva di ombre … In quel periodo la famiglia Tartara deve occuparsi di gravi problemi economici e legali. Si fa sentire, però, quando contesta il giudizio di “persona non dabbene” riferito allo scopritore e comparso in un opuscolo, ottenendone il ritiro. Tuttavia continua ad essere alimentato il sospetto che gli ammanchi non possano che imputarsi a Romualdo Tartara. Quale sia la loro entità, da quali prove si evincano, quando siano stati accertati nessuno dice. E se nessuna specifica iniziativa legale viene intrapresa nei confronti dei Tartara, la ragione potrebbe essere che non ci sono a loro carico elementi probanti oppure che qualche eminenza grigia non ritiene opportuno spingere indagini e sollecitare testimonianze rischiose. Forse proprio l’evanescenza delle prove ha creato la situazione ideale per chi, in quella insufficienza intrisa di sospetti, riponeva la garanzia della propria insospettabilità.

03. Leggende, assedi, stemmi

Introduzione

Per secoli ci siamo raccontati dell’imbroglio che il contadino Gagliaudo combina all’imperatore Barbarossa con la sua vacca riempita a bella posta di grano. Poi arriva un genio come Eco e alla leggenda di Gagliaudo, nel suo libro intitolato “Baudolino”, ritorna sulla questione a modo suo. C’è Gagliaudo, ma c’è pure Baudolino in prima fila, anche se la nostra tradizione non lo prevede,

Su Gagliaudo abbiamo scelto di farvi il racconto più tradizionale (e come potevamo diversamente, celebrando la storia della città) ma non ci siamo dimenticati di Baudolino, Così, per chiarire meglio la sua figura, abbiamo pensato di riportare le cose al loro posto. Chi era veramente Baudolino: un semplice romito che viveva poveramente nei boschi di Foro (oggi Villa del Foro), oppure vescovo di Alessandria e poi santo?

Santo lo dice il calendario, ma vescovo… Racconta esattamente come stanno le cose Francesco Gasparolo nel suo divertente pezzo: “Il vero Baudolino”. Rimane qualcosa da dire sugli attori veri di questo dramma: l’imperatore Barbarossa e il Libero Comune di Alessandria. Lo facciamo attraverso due testi tratti entrambi da wikipedia. E, per questa volta, gli umili risultano vincenti.

Giancarlo Patrucco

La leggenda di Gagliaudo

La statua di Gagliaudo

La statua di Gagliaudo

L’assedio ha inizio nell’ottobre del 1174, ma già sei mesi dopo la città è stremata. Ai difensori di Alessandria sono rimasti solo venti chicchi di grano a testa mentre fuori dalle mura l’esercito dell’imperatore ha cibo a volontà.

Vive nel borgo un contadino, Gagliaudo Aulari, con la sua mucca. Era la sola che possedeva, ma era così magra e denutrita da far spavento dopo che, da quando la città era sotto assedio, non poteva più farla pascolare. Fuori, dall’alto delle mura, Gagliaudo guarda i cavalli dell’esercito di Barbarossa pascolare liberi, poi guarda la sua mucca morir di fame.

Mentre è intento a quei pensieri, viene messo al corrente del fatto che il Consiglio dei Sapienti ha in pratica deliberato di arrendersi. Allora Gagliaudo decide di bussare alla porta con il cappello in mano e la mucca al fianco, chiedendo di poter parlare. Non è certo stimato come pensatore, ma visto che nessun altro ha trovato soluzioni, il Consiglio pensa bene di ascoltare ciò che ha da dire. Un piano insomma, che consiste nel riempire la greppia della mucca per alcuni giorni, poi farla scappare mentre intorno le corrono dietro gridandole che la biada non è finita.

Mucca e contadino finiscono ben presto al cospetto dell’imperatore e continuano la manfrina del correre e rincorrere sempre urlando: il grano è la sua biada, ne abbiamo tanto che persino cani e porci lo mangiano, ma questa disgraziata è scappata perché stanca del grano voleva fieno e l’erba fresca del prato”.

Barbarossa esplode d’ira. Poi fa chiamare il macellaio e tagliare in due la vacca. Vedendo anche lui il grano di cui l’animale era pieno fino a scoppiare, si lascia nuovamente prendere dall’ira. Quindi, capendo che il tempo dell’assedio è sprecato, ordina di levare le tende. E’ il 12 aprile del 1175.

Francesco Gasparolo

San Baudolino. Patrono della diocesi alessandrina, Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1909

Fra le carte dell’avv. Bernardino Bobba da me possedute trovasi un curioso biglietto del prevosto parroco di Abbiategrasso del 1733 diretto al Sassi, bibliotecario dell’Ambrosiana, e la relativa risposta: tutto in copia. Questi due documenti sono assai interessanti e il primo, come ho detto, è curioso. Il buon parroco si lamenta che nella sua pieve alcuni parrocchiani (che certamente si volevan bene fra di loro come cani e gatti) si eran ficcato in testa di celebrare in quella parrocchia la festa di san Baudolino il l0 novembre sotto il titolo di patrono dei litiganti. A questa strana pretesa si spaventò il parroco e sembra che, per sedare i bollori di quei singolari devoti, abbia appunto richiesto notizie al Sassi, che le diede cortesemente.

I documenti sono questi:

“Il Sig.r D.re Bibliotecario Sassi vien cordialmente riverito dal Prevosto Pusteria d’Abbiategrasso e insieme supplicato a vedere nei martirologij antichi e moderni, ovvero negli eruditi monumenti del Bollandi o in altri menologi, se si ritrovi annotato sotto li l0 novembre Santo Baudolino Vescovo d’Alessandria, che tali uni pretendono di festeggiarlo in titolo di nuovo protettore de litiganti in questa mia pieve e sono pronti a litigare sino al giorno del giudizio per sostenere questa litigiosa festa. Mi farà gran favore farne diligenza, avendo io tutta la sicurezza nella sua ricca erudizione e copiosa lettura, e si compiacerà consegnare al Signor Bianchi oblato di San Sepolcro le sue diligenti annotazioni.”

Risposta:

“Che S. Baudolino fosse vescovo d’Alessandria è un solenne sproposito, perché questo S. Uomo visse a tempi di Luitprando, come attesta Paolo Diacono Lib. 6. Cap. 38 con queste parole: Huius Regis temporibus fuit in loco, cui forum nomen est iuxta f/uvium Tanarum Vir mirae Sanctitatis Baudolinus nomine, qui multis miraculis Christi gratia suffragante refusit, qui saepe futura praedixit, absentia quoque quasi praesentia nunciavii etc. e Alessandria è stata fabricata, com’è notissimo, a tempi di Alessandro III e di Federico Barbarossa.”

Filippo Ferrario, nel suo catalogo Sanctorum qui non sunt in Martyrologio Romano, alli l0 novembre dice: Alexandriae Statiellorum S. Baudolini Episcopi Urbis Patroni, e nelle note porta questa sol prova ex Tabu/. Eccles. A/exand., quae corpus habet, illumque uti Patronum praecipue veneratur. Questo, però, viene confermato ancor dall’Ughelli che nel tomo quarto, parlando dei vescovi d’Alessandria e di quella chiesa cattedrale, scrive: ibi S. Brandolinus honorifice requiescit, qui temporibus Luiiprandi Regis fertur vixisse, quem hoc tempore ea Civitas ut Divum Tutelarem veneratur, et colit.

Li Umiliati pretendono che questo santo fosse del loro Ordine, e ne fanno la festa alli l0 novembre con questo titolo: S. Baudolini Episcopi et Confessoris Ordinis humiliatorum, come si legge nel loro breviario stampato in Milano l’anno 1483 e nel missale degli Umiliati stampato l’anno 1504. Ancor questo però sembra lontanissimo dalla verità, perché dal tempo di Liutprando fino alla fondazione degli Umiliati vi passarono di mezzo quasi quatrocent’anni. Il Puricelli, nella cronaca manoscritta degli Umiliati, scrive la vita di questo santo, ma è di parere che non solo non sia stato dell’ordine degli Umiliati, ma nè meno vescovo o sacerdote, ma solo laico, e romito nella sua patria chiamata Foro, picciola terra presso il luogo dov’ora è fabricata Alessandria. Nell’anno 1600 fu stampata la vita di questo santo in Alessandria da Archangelo Caraccia, ma questa non mi è mai giunta alle mani.

Dico bene che non so che cosa abbia da fare questo santo coi litiganti, se non fosse forse perché, essendo egli stato acusato di delitto presso i vescovi d’Acqui e di Tortona, fu messa da Dio in palese la di lui innocenza con due miracoli; e veramente a passarla bene nelle estorsioni e cabale solite farsi ne forensi litigij non vi vuole meno di un miracolo.

AA. VV.

Federico Barbarossa, Wikipedia – l’enciclopedia libera.

Federico I Hohenstaufen, meglio noto come Federico Barbarossa salì al trono di Germania il 4 marzo 1152 e fu incoronato Imperatore il 18 giugno 1155.

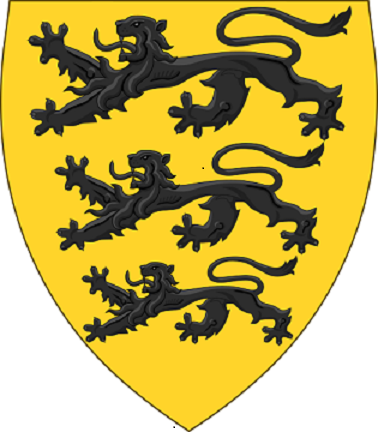

Lo stemma della Svevia

Nel giugno 1158, alla luce dei contrasti di natura ideologica col pontefice e dato che Milano mostrava di agire con una certa autonomia, provvedendo per esempio alla ricostruzione di Tortona, Federico decise per una discesa in Italia (la sua seconda). Sottomessa Brescia, dato inizio alla ricostruzione di Lodi, assediò Milano, obbligandola dopo un mese a sottoporre all’approvazione imperiale la nomina dei suoi consoli.

Milano intanto continuava a rifiutare le direttive imperiali. La lotta allora infuriò, con alterne fortune, su tutta la pianura lombarda, che fu devastata. Nella primavera del 1161, ricevuti rinforzi da Germania e Ungheria, Federico poté porre l’assedio alla città. Gli assediati resistettero con ostinazione per circa un anno: il 10 marzo 1162 Milano fu costretta alla resa e subito dopo cominciò la sua distruzione e i milanesi furono dispersi in quattro diverse località. Distrutte le mura di Brescia e Piacenza, che dovettero accettare i funzionari imperiali, Federico Barbarossa, all’apogeo della sua potenza, fece ritorno in Germania.

Nell’ottobre 1163 Federico scese nuovamente in Italia con un piccolo esercito perché già incalzava la riscossa dei Comuni italiani. Verona, Padova e Vicenza si sollevarono, in ribellione congiunta, e rifiutarono le offerte di pace dell’imperatore, che non disponeva di forze sufficienti per domarle. L’imperatore, anche a causa di una malattia, dovette tornare in patria: la discesa di Federico era stata breve e si era conclusa quindi con un nulla di fatto.

L’assenza dell’imperatore rese più facile ai lombardi di pervenire a un accordo per organizzare una resistenza comune. Nelle città scoppiavano tumulti e a Bologna venne ucciso il podestà imperiale. Federico doveva riconquistare l’Italia. Formò un possente esercito e a ottobre 1166 partì e scese, per la quarta volta, in Italia. A novembre era in Lombardia dove, alla dieta di Lodi, si rese conto che l’ostilità era maggiore che nel passato, le città filo-imperiali erano molto fredde, Pisa e Genova erano in disaccordo. Federico avrebbe voluto dirigersi subito su Roma, ma dovette restare in Lombardia combattendo nelle zone di Bergamo e Brescia, poi si diresse su Bologna da cui si fece consegnare degli ostaggi, quindi, inviata a Roma una parte delle truppe sotto il comando di Rainaldo di Dassel, marciò su Ancona che oppose una resistenza ostinata. Rainaldo stava occupando la campagna romana ed era arrivato a Tuscolo con forze esigue quando i romani gli marciarono contro ma, il 29 maggio 1167, nella battaglia di Prata Porci subirono una disfatta perché nel frattempo erano arrivate le truppe dell’arcivescovo di Magonza che presero i Romani tra due fuochi. Il 24 luglio giunse anche l’imperatore, su Roma fu sferrato un attacco massiccio e il papa Alessandro, il 29, fuggì a Benevento coi pochi cardinali a lui fedeli. Federico era padrone di Roma.

Ma, pochi giorni dopo, i suoi soldati cominciarono a morire colpiti da febbri, probabilmente malariche. Allora decise di riparare a Pavia, insieme a Como l’unica città rimastagli fedele, lasciando lungo la via una scia di morti. Dopodiché, con l’appoggio del marchese di Monferrato Guglielmo V il Vecchio, gli fu possibile tornare in Germania passando da Susa, che gli si ribellò e da cui dovette fuggire.

La Lega nel frattempo diventava sempre più potente, le città e perfino i signori feudali che vi aderivano erano sempre più numerosi e ora il regno di Sicilia e perfino l’impero bizantino l’appoggiavano apertamente. Mentre Milano era stata ricostruita molto rapidamente, per neutralizzare la possibilità di intervento da parte di Pavia e del marchese del Monferrato, la Lega fondò, alla confluenza del Bormida nel Tanaro, una nuova città chiamata Alessandria in onore del papa (1168). Alla fine, anche Pavia e il marchesato del Monferrato aderirono alla Lega.

Nel 1174, risolti i problemi in Germania, Federico radunò nuovamente un grosso esercito e scese per la quinta volta in Italia. Cominciò la sua campagna nel settembre 1174 vendicandosi di Susa, che distrusse, poi prese Asti che si era arresa, così come le città di Alba, Acqui, Pavia e Como. Mosse contro Alessandria che resistette a un assedio di ben 7 mesi, interrotto solo dopo che gli assediati, con una sortita, avevano distrutto incendiandole le migliori macchine da guerra di Federico.

La battaglia di Legnano

Dopo aver attraversato i Balcani Federico, avvicinandosi ai domini dell’imperatore bizantino Isacco II, inviò ambasciatori per concordare il passaggio in Anatolia. Ma Isacco, che temeva i Latini e si era accordato col Saladino, imprigionò gli ambasciatori. Allora Federico inviò un messaggio al figlio, Enrico VI, che con la flotta fornita dalle repubbliche marinare e col permesso del papa attaccasse Costantinopoli mentre lui si avviava verso Adrianopoli.

Allora Isacco venne a patti, così nel febbraio del 1190 fu firmato il trattato di Adrianopoli che permise alle truppe dell’imperatore Federico di attraversare l’Ellesponto. La traversata avvenne nel mese di marzo e, giunti in Asia Minore, dopo aver ricevuto i dovuti approvvigionamenti cominciarono la marcia verso sud, dove furono sottoposti a continui attacchi di bande di Selgiuchidi e furono tagliati i rifornimenti. Ridotto alla fame, l’esercito tedesco attaccò il sultano obbligandolo a mantenere gli impegni presi: concedere loro libertà di transito, rifornirli dei necessari approvvigionamenti e poi, con l’aiuto di guide armene, guidarli attraverso il Tauro sino sulle sponde del fiume Saleph in prossimità della Terra Santa. Ma Federico affogò durante il guado del fiume, il 10 giugno 1190, causando la dispersione dell’esercito imperiale.

Le esatte circostanze della morte di Federico nel fiume sono sconosciute. È ipotizzabile che l’anziano imperatore sia stato disarcionato da cavallo oppure che, stanco della marcia attraverso i monti e oppresso dalla calura, abbia voluto rinfrescarsi e lo shock dovuto all’acqua fredda gli abbia causato un arresto cardiaco, oppure che, appesantito dalla sua stessa armatura e fiaccato dall’intensa calura del giugno in Anatolia, Federico I, data anche l’età, non abbia resistito all’impeto della corrente. Così annegò nelle acque che a malapena arrivavano ai fianchi. Il peso dell’armatura di quel giorno, progettata per essere la più leggera possibile, fu tale comunque da trascinare con sé un uomo in salute in acque poco profonde.

La morte di Federico gettò il suo esercito nel caos. Senza comandante, in preda al panico e attaccati da tutti i lati dai turchi, molti tedeschi furono uccisi o disertarono. Il figlio del Barbarossa proseguì con i soldati rimasti con l’obiettivo di dar sepoltura all’imperatore a Gerusalemme, ma gli sforzi per conservare il cadavere utilizzando l’aceto fallirono. Quindi le spoglie di Federico Barbarossa furono seppellite nella chiesa di san Pietro in Antiochia di Siria, le ossa nella cattedrale di Tiro e il cuore e gli organi interni a Tarso. Solo 5.000 soldati, una piccola frazione delle forze iniziali, arrivarono ad Acri verso la fine del 1190.

AA. VV.

Lo stemma di Alessandria, Wikipedia – l’enciclopedia libera

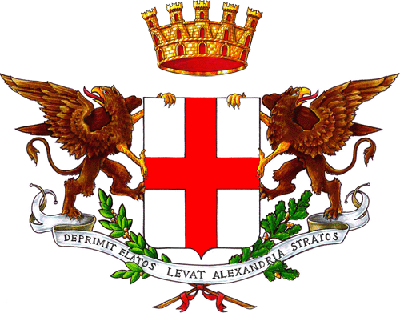

Lo stemma di Alessandria è antico quasi quanto la sua città. Fu ideato nel 1175 per ricordare la fine dell’assedio di Barbarossa. Lo stemma è sorretto da due angeli ai cui piedi è teso un nastro con la scritta: “Deprimit elatos levat Alexandria stratos” (“Alessandria umilia i superbi ed eleva gli umili”). Pare che questo motto sia stato attribuito da papa Alessandro III alla città che aveva saputo sconfiggere il terribile e superbo Barbarossa.

In origine lo scudo argenteo dello stemma era sormontato da una corona principesca, cambiata poi in corona turrita (con cinque merli di torri guelfe, ossia a coda di rondine). Nel 1575 al posto degli angeli vengono disegnati due grifoni (animali mitologici: aquile dalla cintola in su, leoni dalla cintola in giù), ma nel 1600 sono restaurati gli angeli fino al 1811, quando Napoleone fa disegnare uno stemma del tutto diverso (conservato ancora oggi nel museo di via Tripoli) che resta fino al 1814. Da questa data lo stemma di Alessandria torna a essere quello originario, con i grifoni al posto degli angeli e la corona turrita che sormonta lo scudo.

04. L’organizzazione comunale dagli inizi

Introduzione

Si dice sempre che le guerre non risolvono le questioni e anche la lotta cruenta tra le città della Lega e l’imperatore Federico Barbarossa non risolve il punto cruciale: la civitas, cioè il riconoscimento all’autodeterminazione senza con ciò mettere in discussione l’autorità dell’impero.

Alessandria ha ancor meno possibilità degli altri Comuni della Lega perché resta senza riconoscimento imperiale, perché ha opposto resistenza in armi, perché si è permessa di autonominarsi con il nome di uno di quelli che il Barbarossa ritiene come suo peggior nemico.

Per arrivare all’agognata civitas – ci racconta Cognasso – la città non esita ad attirare il papa in un inganno, un imbroglio, dandosi interamente al Sacro Soglio. I tempi si fanno lunghi, il papa si barcamena finché dà il suo consenso solo dopo che la città ha resistito all’assedio. Ma, prima di arrivare alla civitas, anche l’imperatore prende tempo – diciamo così – il tempo di consumare le sue vendette.

Di tempo ha bisogno anche la città per realizzarsi come organismo unitario. Ogni borgo che la compone, infatti, è aduso a pensare per sé, come ci racconta Gasparolo del borgo di Bergoglio che ha sempre avuto una casa comunale entro le sue mura. Così ognuno segue le proprie logiche e le proprie convenienze, conducendo trattative sparse con le altre realtà del territorio.

Ma ci sono forze interne che intendono intraprendere un cammino più unitario, costruendo patti e convenzioni, accordi e alleanze con molte realtà limitrofe, come ci dice Lanzavecchia, vuoi per via della necessità di giungere a un Comune più coeso, vuoi perché in un Comune più coeso si aprono spazi di manovra in cui le famiglie più ricche possono infilarsi per salire la scala del potere. Un elenco dei nomi dei maggiorenti si può ricavare da Carlo–A. Valle nella sua “Storia di Alessandria”.

Tendono a formare unità e omogeneità di comportamenti anche le Consuetudini e gli Statuti, di cui ci parla Mario Viora. Tutto bene, ma sia le Consuetudini che gli Statuti sono comunque viziati dalle preferenze accordate ai mariti e ai figli nei confronti delle mogli e delle madri. D’altronde, per la parità di genere non siamo forse ancora qui oggi, con una legislazione affatto soddisfacente?

Rimane infine da constatare che il percorso di riduzione degli spazi di scelta collettiva si fa sempre più stringente, finché i Liberi Comuni implodono consegnandosi ai protagonisti che tengono in mano il potere come capi delle nuove Signorie. Milano apre le porte alla scalata dei Visconti nel 1277, cosi come Asti e Alessandria rispettivamente nel 1342 e nel 1348.

In questo modo il periodo dei Liberi Comuni transita in quello delle Signorie.

Francesco Cognasso

La fondazione di Alessandria, Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1969/70

(Alessandria e il papa)

Alessandria era nata extra lege, in contrasto con l’imperatore, con la feudalità, e nessuno poteva dare la sanzione giuridica di quel che era stato fatto. Ma la base giuridica i fondatori di Alessandria ritrovarono in un’altra violazione del sistema imperiale: ricorsero alla Donazione di Costantino, dagli imperatori detestata e contestata. Non aveva il papa successore di papa Silvestro, in virtù di quell’atto leggendario ma ben vivo nella tradizione curiale romana e ben valutato come realtà storica, piena capacità di fare leggi e decreti al di sopra dell’imperatore?

Papa Alessandro III

Due consoli di Alessandria, nel gennaio del 1170, erano in ginocchio a Benevento davanti ad Alessandro III. E’ probabile che di questo si parlasse nel convegno dei Rettori della Lega del 24 ottobre 1169, tenutosi a Cremona e al quale fu presente Guglielmo di Alessandria come rettore o come console.

Li ricevette il papa in solenne concistoro. Lo circondavano i cardinali della sua obbedienza: il vescovo di Porto, dieci cardinali preti, cinque cardinali diaconi, i dignitari della corte.

I due consoli, Ruffino Bianco e Guglielmo di Bergamasco, parlarono a nome dei colleghi e di tutto il popolo di Alessandria. E dissero che Alessandria avevano acclamato la loro città in suo onore e che essa ora gli offrivano perché fosse sua e di san Pietro. E per questo era stato acquistato nel recinto cittadino un terreno allodiale libero da qualsiasi legame feudale e che era stato acquistato con denaro offerto da tutto il popolo cd ivi sarebbe stata eretta la chiesa madre degli alessandrini dedicata all’apostolo romano conclamato, perché ignorate dovevano essere invece le chiese delle varie corti legate alle decime, ai tributi verso feudatari, monasteri, capitoli.

Davanti al papa non vi erano nè gamondiesi, nè bergogliesi o marencani o rovoretani, ma alessandrini distinti nelle tre classi dei cavalieri, dei mercatori, dei possessori. Non si poteva pensare che a Benevento andassero dei rappresentanti delle vecchie corti regie: ingiuria all’imperatore e illegalità. Militi, mercatori, possessori rappresentavano la nuova città legale che si impegnava a pagare al suo signore il censo dovuto, tre denari per famiglia quelli che appartenevano alle tre classi, un denaro quelli dell’infimo popolo escluso dalla città legale.

I rappresentanti di Alessandria per fustes, – una verghetta ciascuno (erano due) – offrirono al papa la proprietà dell’allodio e della chiesa futura, poi giurarono fedeltà, misero le loro mani fra le mani del papa a significare il vincolo di vassallaggio che ora stringeva il popolo di Alessandria al suo Signore, giurarono che ogni tre anni nella rinnovazione dei consoli il popolo avrebbe rinnovato il giuramento. Era dunque diventata Alessandria una signoria feudale del papa. Si era giuridicamente usciti dall’impero di Federico. Non ci venne conservata la risposta di Alessandro III all’offerta dei consoli. Certo è che essa fu accettata e il censo alessandrino venne registrato nei registri della curia romana, dove nulla si dimentica.

Libera era dunque Alessandria, ma la sua Libertas papalis era chiusa nella cerchia delle sue mura. Fuori vi erano gli agri fisci che la strozzavano e l’affamavano. Come vivere senza suburbio, senza comitato, senza distretto, senza campagna su cui si avesse giurisdizione, senza diocesi e vescovo da riconoscere?

La loro città doveva avere quella dignità che si credeva dover spettare a una città perfetta, come si diceva a Tortona, doveva avere l’indipendenza religiosa dalle altre città: una diocesi, un vescovo, un capitolo, una cattedra. Innocenzo III, in una sua lettera tanti anni dopo, ricordava la bolla di Alessandro III per l’istituzione della diocesi di Alessandria, creata per le preghiere del clero e del popolo di Alessandria, appoggiati dall’arcivescovo di Milano, Galdino, dai consoli di Milano e dai Rettori della Società. I Rettori non si erano dunque disinteressati delle vicende della nuova città.

La bolla di erezione della diocesi tardò però qualche anno. Solo il 30 gennaio del 1177 Alessandro III scriveva ai suoi « diletti figli clerici della chiesa di Alessandria» e diceva che, « per la novità e la necessità della cosa», non essendovi stata anteriormente nessuna elezione, doveva provvedere, essendo presente il nunzio della chiesa di Milano, da cui Alessandria aveva a dipendere, alla elezione del vescovo di sua autorità «e noi provvediamo per la nostra autorità apostolica ». Questo suo provvedimento non doveva portare pregiudizio al clero di Alessandria; morendo quegli che egli aveva eletto, il clero doveva eleggere liberamente i suoi vescovi futuri, come fanno i canonici delle altre chiese cattedrali dipendenti da Milano.

(Alessandria e l’imperatore)

L’assedio di Alessandria aveva creato gravi preoccupazioni. Gli alessandrini, legandosi con il papa, avevano determinato un conflitto con l’imperatore dal quale non potevano uscirne fino a che fosse perdurato lo scisma. E le città della Lega come avrebbero potuto aiutarli senza venire meno alla politica tradizionale di fedeltà verso l’impero? Così la loro azione militare e il loro intervento ad Alessandria erano stati ispirati a prudenza e si erano affrettati a entrare nel progetto di un’intesa. Ora Alessandria aveva rivelato tutta la fralezza della sua situazione.

Se l’imperatore fons iuris ne dichiarava la illegalità della sua origine, l’impossibilità per lui di riconoscerne l’esistenza, la Società delle città di Lombardia avrebbe dovuto abbandonarla al suo destino, se avessero voluto mantenere fede alle dichiarazioni di lealtà verso l’impero.

Non abbiamo modo di poter seguire quelle discussioni che dovettero avvenire fra i Rettori circa tale problema imbarazzante dove l’interesse e l’onore si trovavano a contrasto. Vi furono dissidi fra le città? L’atteggiamento di Tortona è da ricondurre alla questione di Alessandria? E così è da pensare per Asti? Altre città come Milano, Brescia, Piacenza probabilmente dimostrarono presto la loro simpatia per Alessandria.

|

L’imperatore Federico Barbarossa

E quando si prese a discutere a tal proposito? Non sappiamo come e quando la questione di Alessandria sia stata dalle trattative di Piacenza portata al palazzo di Norimberga e subito sottoposta all’imperatore. E là la soluzione fu trovata. Di chi fu il merito? Di un sottile leguleio venuto dalla Curia papale? O di qualche giurista della scuola di Rinaldo di Dassel?

Soluzione davvero fine: l’imperatore avrebbe egli creato una sua città, la città dell’imperatore, Cesarea, che sostituisse quella del Papa, Alessandria. L’avrebbe creata anch’esso fra Tanaro e Bormida, vi avrebbe riunito gli uomini dei sette luoghi: Gamondio, Marengo, Bergoglio, Rovoreto,

Solero, Foro, Oviglio e le quaranta famiglie di Quargnento. Di Alessandria più non si doveva parlare, non esisteva più, per Federico non era mai esistita.

La costituzione imperiale del 14 marzo 1183, data dal palazzo imperiale di Norimberga, stabilì le modalità della fondazione della nuova città.

Nel giorno fissato, tutti gli abitanti della città abitata collocata sulla riva del Tanaro, uomini e donne, ne sarebbero usciti e sarebbero rimasti fuori sino a che fosse venuto un nunzio dell’imperatore ad accoglierli, a introdurli nella città e a consegnare questa ad essi in nome dell’imperatore. L’imperatore – avrebbe annunziato il nunzio – fonda questa città dai sette luoghi, Gamondio, Marengo, Bergoglio, Rovoreto, Solero, Foro, Oviglio e le quaranta famiglie di Quargnento, e le assegna il nome di Cesarea.

La situazione di Alessandria era dunque regolata. Scomparso il nome del fondatore, scomparso ogni ricordo dell’assedio del 1174. La situazione di Cesarea poteva essere di modello per tutte le altre città della Società di Lombardia che accettassero quella riconciliazione con l’imperatore che era sottomissione giuridica e adesione implicita all’organizzazione del regno d’Italia progettata ora da Federico.

Francesco Gasparolo

Il palazzo comunale di Bergoglio, Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1911

Il palazzo comunale di Bergolio, uno dei punti più curiosi della storia alessandrina a cui nessuno finora, che io sappia, ha dedicato una speciale attenzione (che assai meriterebbe), è quello dell’amministrazione particolare del quartiere di Bergolio. Questo quartiere, intorno a cui F. Graf ha dichiarato, non si sa il perché, essere più facili le notizie di qualsiasi altro quartiere della città, ha invece una storia specialissima, diversa dalla storia degli altri tre. Una storia, che io credo sia più difficile di quella degli altri, sebbene, forse, non di tanta importanza.

In Bergolio si è conservata più che altrove una marcata differenza di regime locale distinta da quella del Comune alessandrino: si intende cioè circa molte parti di diritto amministrativo. Là eravi un palazzo speciale del governo, dirò così, cantonale; palazzo che ebbe molte vicissitudini. Ivi si radunavano gli anziani e i consiglieri del Comune di Bergolio.

Esisteva pure in Bergolio, per donazione fattane dai Guasco, un palatium vetus a cui si riferisce il seguente documento: ” Essendo stato representato come il Palazzo uecchio datto in pagamento alla Città dal Sig. Giulio Guasco et dalli heredi del Sig. Ottauiano Guasco, ha bisogno di reparatione a fine possi seruire, non mancandoli solo che alcune asse, et far acomodar alcuni solari rotti, et retecharlo di presente, poiche acomodato che sia li potrà alogiar qualsiuoglia officiale, che perciò hanno deputato il Sig. Capitano francesco Ghilino di prouisione et il Sig. Gio. Balosto, quali si pregano insieme con unò de Raggionati a uisitar ditto Palazzo, et con maestri da muro per ueder le cose necessarie per ripararlo et saper che spesa ui anderà, che poi fatta del tutto rellatione si prouederà.»

Questo palazzo vecchio, citato pure in altri luoghi e che veniva dato in affitto, pochi anni dopo minacciava rovina. Perciò, essendosi presentato un compratore, la Provvisione ordinò la perizia per poterne far la vendita.

Renato Lanzavecchia

Alessandria dalle origini agli inizi del sec. XX, Omnia Media Edizioni

La nuova città, appena sorta, aveva configurato “una sua propria area giurisdizionale, politica, economica, sociale culturale, ecclesiastica, di forte espansione territoriale, di assoggettamento dei villaggi viciniori alla sua autorità. Consolidò castelli e borghi fortificati per sostenere la sua penetrazione antifeudale e difendere posizioni di particolare importanza strategica; soprattutto le vie commerciali che attraversavano il suo territorio. Strinse patti e convenzioni di reciproca difesa con molte terre limitrofe, accordi temporanei e alleanze: il 13 giugno 1178 fu stipulato l’atto di concordia con il marchese di Monferrato, il 10 novembre 1180 pace con i marchesi Del Bosco che danno “in feudum statum terre et civitatis castrum et villam Ponzani cum tota eius curte, et Marenzana similiter”; la concordia homimum de Frixionaria et Alexandrinorum (4 novembre 1179), Ianuensium et Alexandrinorum (5 marzo 1181, con esecuzione dei dazi come pattuito ab antiquo.) Genova aveva contribuito alla fondazione di Alessandria concedendo 1.000 soldi d’oro; hominum de Cavriata et Alexandrinorum (10 luglio 1183), illorum de Mirbello et Alexandrinorum (20 marzo 1184), hominum de Maxio et Alexandrinorum (26 settembre 1190), illorum de Rivalta et Alexandrinorum (26 settembre 1190), illorum de Rivalta et Alexandrinorum (20 ottobre 1191), de Lelma (21 febbraio 1198), illorum de Urba (26 maggio 1198), marchionum de Occimiano (5 luglio 1198), hominum Quargnenti et Alexandrinorum (23 febbraio 1200), concordia domini Otonis de Carreto (8 marzo 1202), domini Vermi de Ceva (24 aprile 1202), domini Punxii de Pulzono (20 agosto 1202), hominum de Montaldo et Alexandrinorum (9 gennaio 1202), Albensium et Alexandrinorum (3 settembre 1203), Alexandrinorum et Astensium (20 febbraio 1203), de investitura Castri Retorti (16 settembre 1203), Carpenti superioris, minoris (17 settembre 1203, de Casis Novis de Sezaina, de Castri Novi (17 settembre 1203), Castri Sexadii (18 settembre 1203), concordia hominum Terdonesium (30 marzo 1203), investitura Rivaltae (9 dicembre 1217), donatio Roche Vallis Urbarum (25 agosto 1273). E questi sono stati gli interventi di maggior rilievo.

Ancora sul finire del XIII secolo la politica del comune di Alessandria, nel mirare a conquiste e a espansioni, indirizzò anche i suoi sforzi, alternativamente, a due punti: combattere il controllo effettivo imperiale delle autonomie comunali – Alessandria fu alleata di Piacenza contro Parma (1194) e di Milano contro Pavia (1211) – e contro i residui del vecchio mondo feudale, alleata di Genova contro il marchese di Incisa (1188), di Asti contro il marchese Lancia (acquisizione del castello di Castagnole, 1198), convenzione con Mondovì (1236). Certo, fu una politica eccessivamente particolaristica. Le alleanze locali fra comuni limitrofi che si crearono e si spensero furono molte e spesso provocarono soltanto contese fra città vicine per questioni di confine: la vita politica si svolgeva attraverso continui tentativi di nuovi raggruppamenti territoriali. Ogni Comune era un organismo politico del tutto indipendente.

Carlo A-Valle

Storia di Alessandria, Tipografia Falletti, 1855

Famiglie nobili del popolo (che partecipavano al Consiglio e all’Anzianato)

Vespa, Perboni, Granari, Stortiglioni, Aulari, Clari, Varzi, Milani, Basgiazzi, Santi, Pettenari, Ghilini, Ardizzoni, Peragioli, Cacciaguerra, Bottazzi, Frascara, Muzio, Falameri, Pietra, Gambaruti, Beineri, Filiberti, Tacconi, Borghi, Leggieri, Forti, Felizzani, Dellavalle, Cermelli, Da Po, Mazzi, Coppa, Peri, Mantelli, Arnuzzi, Arobba, Bobutti, Panza.

Famiglie nobili del popolo (che partecipavano solo al Consiglio)

Trotti, Lanzavecchia, Malvicini, Merlani, Canefri, Castellani, Baratta, Bagliani, Boidi, Martina, Spandonari, Angelleri, Rossi, Gambarini, Calcamuggi, lnverardi, Inviziati, Delpozzo. Arecchi, Marchelli, Bianchi, Guastavini, Sacchi, Guaschi, Squarzafichi, Colli, Scribani, Nani, Porcelli, Accorneri, Cassagnì, Sardi, Regis.

Famiglie che vennero da Quargnento

i Sacchi – i Cuttica – i Guarachi – i Guasta

Famiglie che vennero da Solero

i Guaschi – gli Angelleri – i Grattarola – i Villavecchia – i Gallia

Famiglie che vennero da Oviglio

i Delpozzo – i Lanzavecchia – i Rossi – i Gorreta

Famiglie che vennero da Gamondio o Castellazzo

i Trotti – i Boidi – i Farra i Picchi – i Canteri – i Lamborizi – i Mussa – i Moccagatta – i Conti – gli Astuti – i Prati – i Milani – i Trucchi – gli Spandonari – i Negri – i Ferrari – i Panizza – i Rivalta. – i Longhi – i Pellizzoni – i Barberi

Famiglie che vennero da Marengo

i Gambarini

Famiglie che vennero da Milano

i Belloni – i Carelli – i Gonfalonieri – i Grassi – i Litta – i Mantelli – i Sacchi – gli Scotti – i Colli – gli Ardizzoni – i Piatti – i Braschi – i Botta – i Bossi – i Ghilini

Famiglie che vennero da Genova